【保存版】日本国内外のマッチングビジネス失敗事例まとめ

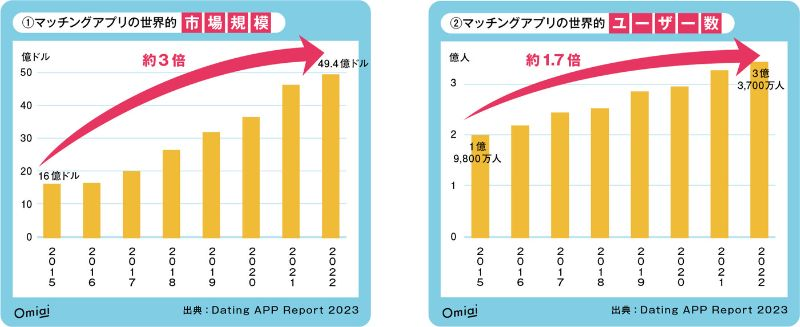

近年、マッチングサービス(マッチングアプリ)は需要者と供給者をオンラインで結びつけるプラットフォームとして急成長しています

恋愛・婚活、求人・転職、フリーランス案件、不動産、教育など様々な分野で登場し、その市場規模は世界的にも拡大傾向にあります。実際、2021年のマッチングアプリ市場規模は約279億ドル(約3兆円)と推計され、前年から約18%増加しました

日本国内でも、人材マッチング大手のビズリーチが2022年に前年比35.6%増の売上383億円を記録し、フリーランスマッチングのランサーズは会員数300万人を突破するなど成長が顕著です。

しかし、市場の盛り上がりとは裏腹に、多くのマッチングビジネスが期待通りの成果を上げられずに失敗しているのも事実です

本記事では、新規事業担当者や中小企業の経営者、マッチングサイト運営を検討している方に向けて、日本国内外のマッチングサービスにおける代表的な失敗事例をカテゴリ別に紹介し、その原因を深掘り分析します。

さらに、そこから得られる教訓や成功のポイント、競争に勝ち抜くための戦略についても解説します。

「アプリのアイディアはあるけど、実現する方法が分からない!」という方へ。

数々のアプリをFlutterFlowで開発してきた”FlutterFlow Cafe”運営会社が無料で相談に乗ります。

ーご相談はこちらから

・マッチングアプリ

・ライブEコマースアプリ

・生成AIを使ったサービス

などなど、アイディアをまずはお聞かせください。

▶︎こちらのリンクから質問に答えるだけでアプリ企画書が出来上がる資料もプレゼントしております。

1. マッチングビジネスの概要と市場規模

まず、マッチングビジネスとは何かを整理しておきましょう。マッチングサービスとは、特定のニーズを持つ利用者同士(個人または企業)を結びつけるオンラインプラットフォーム全般を指します

- 恋愛・婚活マッチング(マッチングアプリ):恋人探しや結婚相手探しのためのサービス(例:Pairs、Omiai、Tinderなど)

- 求人・転職マッチング:求職者と企業求人をつなぐサービス(例:ビズリーチ、LinkedIn、日本ではWantedlyなど)

- フリーランス・案件マッチング:フリーランス人材と仕事の発注者をマッチング(例:ランサーズ、クラウドワークス)

- 不動産マッチング:物件オーナーと借り手・買い手を結ぶ(例:Airbnb、SUUMOなどの仲介サイト)

- 教育・習い事マッチング:教師・コーチと生徒をつなぐ(例:家庭教師マッチングサービス等)

これらのサービスは従来オフラインで人を仲介していた仕組みをデジタル化したもので、スマートフォンの普及も相まって時間や場所の制約なく利用できる利便性が普及拡大の原動力となっています

市場規模も年々拡大しています。前述のように世界全体では約3兆円規模(2021年)に達し、年率二桁成長中です。

参考:https://ampmedia.jp/2023/05/12/omiai-matching-world/

このようにマッチングビジネスは今後も拡大が見込まれる有望市場ですが、その一方で参入ハードルの低さから競合も増え、後述するような多くの失敗事例が生まれているのも現状です。

そこで次章から、マッチングサービスが陥りがちな失敗のパターンを具体的事例とともに見ていきましょう。

2. マッチングサービスの代表的な失敗例【カテゴリ別】

マッチングビジネスの失敗要因は大きく分けて次の5つのカテゴリに分類できます:

- 収益化の失敗(マネタイズ設計の誤り)

- ユーザー獲得の失敗(集客・マーケティングの不調)

- 競争激化による失敗(競合優位に埋もれ差別化できず)

- 法規制・トラブルの失敗(規制違反や炎上、セキュリティ事故)

- UX・運営の失敗(ユーザー体験不足や運営コスト過多)

それぞれについて具体例を挙げながら解説します。

2.1 収益化の失敗 – ユーザーはいるのに収益にならない

マッチングサービスは収益モデルの設計を誤ると、たとえユーザー数が順調に増えてもビジネスが成立しません。典型的なのは無料ユーザーばかりで課金転換できないケースや、手数料や料金設定のミスで収入が伸びないケースです。

例えば、あるマッチングサイトでは登録者数自体は順調に増えたものの、適切な収益モデルを構築できずに運営費を賄えなくなった事例があります。

手数料の設定を誤ったり支払いフローが複雑すぎたりしたことが原因で、結局ビジネスとして成り立たなくなりました。

また、当社(Web Company)が2012年に立ち上げたレンタル商品のマッチングサイト「レンタルMALL」のケースでは、サイト自体への登録ユーザーは少しずつ増えたものの、開発に想定以上のコストがかかった上に肝心の収益がほぼゼロという状態が続き、数年間放置した末に撤退する結果となりました。

最大の理由は資金不足でした。開発費に資金を投下しすぎたため運営人員を増やす余裕もなく、1年ほど自力で運営したものの営業や集客に十分取り組めず、結果として出店者(供給側)が増えず商品が増えずユーザーも増えないという悪循環に陥ったのです。

参考:【失敗事例】レンタル商品のマッチングサイトはなぜ失敗したのか

このように、早期に収益化できないと資金ショートを招き撤退を余儀なくされるケースは少なくありません。

他にもフリーミアムモデルの難しさも指摘できます。多くのマッチングアプリは基本無料で使わせ、有料プランや成功報酬で収益化します。しかしユーザーの大半が無料会員のままだったり、課金ポイントの設定を誤ってユーザーに価値を感じてもらえなければ、十分な収益を上げられません。

特に日本の婚活アプリは女性無料・男性有料が多いですが、女性会員が少ないと男性は課金しないなどニワトリと卵の問題も起こり得ます。このように収益設計を間違えると、利用者は多いのにビジネスとして赤字という状況に陥りかねません。

2.2 ユーザー獲得の失敗 – 集客コスト高騰と口コミ不足

どんなに良いサービスでも、ユーザーが集まらなければマッチングが成立せずビジネスが成り立ちません

ユーザー獲得(集客)に失敗する典型例としては、広告費を投下したのに思うように会員登録が増えず顧客獲得コスト(CAC)が膨れ上がってしまうケースがあります。

実際に、ある企業がマッチングサービスの集客に多額のオンライン広告費を投入したものの登録ユーザー数が伸び悩み、結果としてCACが想定の3倍に達してしまった例があります

原因を分析すると、ターゲット設定が曖昧でサービスの価値提案が不明確なまま闇雲に広告を出してしまい、適切なユーザーにリーチできていなかったこと、さらには選択した集客チャネル自体がずれていた可能性も指摘されています。

海外の失敗事例としては、家事代行マッチングのスタートアップHomejoy(ホームジョイ)のケースが有名です。Homejoyは急成長を目指してクーポンサイトのGroupon経由で初回清掃を19.99ドルという破格のディスカウント価格で大量に提供し、一時的に多くの新規ユーザーを獲得しました。

参考:https://www.wired.com/2015/10/why-homejoy-failed/

しかし大半のユーザーは割引利用の1回きりで離反し、2回目以降利用しないことが内部データで判明していました

つまり巨額の広告費や割引プロモーションでユーザーを集めてもリピートせず、顧客生涯価値(LTV)が極端に低かったのです。実際、分析によれば初回利用後も継続してサービスを使った顧客は全体の25%程度、6ヶ月後に残っていた顧客は10%未満だったとのことです。

元エンジニアの証言でも「顧客獲得にお金をかけすぎたのに、肝心の顧客が定着せず十分なお金を稼げなかった」ことが失敗の根本原因だと述べられています

さらに競合他社との競争に追われるあまり価格を下げすぎてしまい、一件あたりの取引自体も赤字になる“焼畑”状態だったと報じられています。

Homejoyはサービス品質(マッチング精度や提供する家事の質)にも課題を抱え、最終的に資金が尽きてわずか2年ほどで事業を終了しました。

出典:https://medium.com/startups-building-a-business/the-rise-and-fall-of-homejoy-cb5bddc061ca

国内でも、先のレンタルMALLでは開発に注力するあまり集客がおろそかになり、「作れば人が来るだろう」という甘い見通しで十分なマーケティング施策を打てなかったことが失敗につながりました。

このようにサービス初期のユーザー獲得戦略の失敗は、その後の事業継続を困難にします。口コミや紹介などのオーガニック成長が起きないサービスは、広告に頼るコスト体質から抜け出せず行き詰まりやすいです

2.3 競争激化による失敗 – 後発・模倣で埋もれる

マッチングビジネスが注目を集めるにつれ、様々な企業が続々と参入しています。その結果、競合との戦いに敗れて撤退するケースも後を絶ちません。他社との差別化が不十分だったり、後発参入で先行者利益を覆せなかった場合に起こります。

典型的なのがeBayの日本撤退です。eBayは世界最大のオークションプラットフォームですが、1999年に日本市場に参入したものの、既にヤフーが立ち上げていた「ヤフオク!(Yahoo!オークション)」との競争に苦戦し、わずか約2年後の2002年に日本から撤退しています。

eBay側の総括によれば、参入時期が遅く先行するヤフーにユーザー基盤で圧倒されていたこと、そして日本市場の文化やニーズを十分に理解できずローカライズに失敗したことが大きな原因だったといいます

具体的には、ヤフオクが当初出品手数料無料など日本ユーザーに受け入れられやすい戦略で一気にシェアを獲得したのに対し、eBayは本国型の手数料モデルを持ち込んでしまいユーザー獲得で後手に回りました。また、日本法人の経営陣もほとんどが欧米出身者で占められ現地の嗜好に合った戦略立案が遅れたとも指摘されています。

参考:https://www.chuhai-bang.com/xinwen/detail/61154.html

その結果、世界では無敵のeBayも日本市場では競合に敗北するという典型例となりました。

類似のケースは他にもあります。たとえば、中国ではAirbnbが現地企業(途家(トゥージア)など)の台頭や規制対応の難しさから苦戦し、最終的に2022年に中国本土での民泊事業から撤退しています。日本国内でも、フリマアプリ市場ではメルカリが圧倒的な先行者利益を築いたため、後発の競合(フリルや楽天のラクマなど)がシェア獲得に苦しみ統合・縮小を余儀なくされました。差別化要素が乏しく「後追い」感が強いサービスは、市場に埋もれてしまうのです

さらに、競合が乱立するとユーザーや提供者(出店者・出品者等)が分散し、一社あたりの規模が十分に達成できずに撤退というパターンもあります。

マッチングプラットフォームはスケールメリット(ある程度まとまったユーザー数・案件数)が出ないとマッチング自体が成立しにくいため、勝者が市場を席巻しがちです。そのため後発でシェア獲得に失敗すると、規模が小さいまま立ち行かなくなる危険が高いでしょう。

2.4 法規制・トラブルの失敗 – 信頼の失墜による致命傷

マッチングサービスは人と人を繋げる性質上、信頼性や安全性が非常に重要なビジネスです。不正や事故が起こればユーザーの信用を失い、一気に事業継続が難しくなります。また、業種によっては法規制の網がかかっており、違反すると行政処分やサービス停止に追い込まれることもあります。

セキュリティ事故・炎上の例:

婚活マッチングアプリ最大手の一つ「Omiai(オミアイ)」は、2021年に大規模な個人情報流出事件を起こしました。約171万件もの会員データ(年齢確認書類として提出された運転免許証やパスポートの画像など)が不正アクセスにより外部に漏洩したのです。

Omiaiは「安心・安全」を売りにしてユーザー数を伸ばしてきたサービスでしたが、この事件で肝心の信頼性が揺らぎ、大きなブランド毀損となりました。

幸い漏洩データの不正悪用は確認されていないものの、運営会社は警察や関連機関と連携し調査・再発防止策に追われる事態となりました。

海外では、不倫マッチングサイト「Ashley Madison」の情報流出スキャンダルが有名です。2015年、Ashley Madisonの会員約3,700万人分の個人データがハッカー集団により盗まれネット上に暴露されました。

漏えいした内容にはユーザーの氏名やメールアドレスのみならず、プロフィールに記載された性的嗜好や体型データに至るまで含まれており、世界中で大きな波紋を呼びました。

参考:https://eset-info.canon-its.jp/malware_info/special/detail/151020_1.html

この事件により、カナダでは5億ドル超の集団訴訟が起こされ(最終的に約1,125万ドルの和解金支払いで決着)、漏洩発覚後に自殺者が出たとの報道もなされるなど社会問題化しました。サービス運営企業は経営陣総退陣に追い込まれ、信用失墜による事実上の崩壊となったのです。

法規制による例:

マッチングサービスのジャンルによっては法律による厳しい規制があります。例えば日本の出会い系・婚活サービスは「インターネット異性紹介事業」として公安委員会への届け出と年齢確認の義務があります。違反すればサイト閉鎖や運営者逮捕もあり得ます。また、シェアリングエコノミー系では業法の壁が典型です。民泊マッチングのAirbnbは2018年6月の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行に伴い、未登録物件の掲載停止を余儀なくされ、日本国内の掲載物件数が施行直後に約80%減少するといった打撃を受けました。

参考:https://www.backchina.com/news/2022/05/29/802220.html

またライドシェア(相乗り)マッチングは日本では道路運送法の規制で一般的に認められておらず、Uberなどは限定的な実証実験を除いてタクシー業に参入できない状況が続いています。規制環境を見誤ると、せっかくサービスを作っても法律違反で事業継続不可となったり、市場そのものが形成できなかったりします。

さらに、マッチングプラットフォーム上で詐欺や犯罪などのトラブルが発生し社会問題化すると、そのサービスが名指しで批判されたり利用者離れが起きるケースもあります。近年マッチングアプリ上での投資詐欺や美人局被害などがニュースで取り上げられ、業界全体のイメージ低下につながる懸念も指摘されています。

こうしたトラブルを放置すると「危ないサービス」という評判が立ち、ユーザー獲得・存続が困難になるでしょう。

2.5 UX・運営の失敗 – ユーザー離脱とコスト悪化を招く内部要因

最後は、サービス自体のユーザー体験(UX)や運営上の問題に起因する失敗です。プラットフォームの使い勝手が悪かったり、運営体制が非効率だったりすると、せっかく集めたユーザーが定着せず離れていきます。

UI・UXの不備によるユーザー離脱:

あるフリーランス向けマッチングサービスの例では、サイト(アプリ)の操作が複雑で分かりにくかったために、新規登録者の約70%が登録後1週間以内に利用を停止してしまいました。

このサービスでは機能を盛り込みすぎてUIが煩雑になり、ユーザーが初期段階で挫折して定着しなかったのです。実際の失敗原因としては「検索やマッチングの精度が低い」「登録や掲載に手間がかかる」「通知やメッセージの仕組みが分かりにくい」などUX上の課題が指摘されました。せっかく広告でユーザーを呼び込んでも、プロダクトの完成度が低いと大量離脱を招き無駄になってしまう典型例です。

機能過多・開発優先によるローンチ遅延:

レンタルMALLのケースでは、「自社の代表作となる完璧なサービスを作りたい」という思いが強すぎて、集客と関係ない管理画面の細部デザインにまでこだわり開発を繰り返してしまいました。

結果、本来不要な作り直しが次々発生して開発スケジュールが遅延し、その分コストもかさんでしまったのです。本来であれば基本機能ができた段階でベータ版リリースしユーザーの反応を見ながら改善するアジャイル開発が望ましかったのに、それを怠ったことが失敗要因になりました。

機能を詰め込みすぎるとUIも複雑化し前述のような離脱も招くため、サービス初期はシンプルでも迅速に市場に出すことが重要だと学ばれました。

運営リソース・コストの問題:

サービス運営には、ユーザー対応・サポート、出品や投稿内容の審査・監視(モデレーション)、不正対応、システム維持など様々なコストが伴います。これを過小見積もりすると痛手を負います。レンタルMALLでは開発後の営業・集客活動をすべて自社だけで担おうとした結果、途中で息切れしてしまいました。

本業の合間に自前で運営するには限界があり、十分な人手やスキルがない部分まで無理に抱え込んだことが失敗に拍車をかけました。

加えて、サービスローンチ後すぐに収益が上がらない期間に、チームのモチベーション維持も難しく精神的にもきつかったと振り返られています。

結局、餅は餅屋で各領域のプロと組み、役割分担すべきだったという教訓が語られています。

運営負荷が高すぎると継続できず撤退する羽目になります。

またユーザーの定着率低下につながる運営ミスとして、マッチングの質管理の問題もあります。例えば「マッチング精度が低くミスマッチが多発する」「供給側の質(出品物や案件の質)にばらつきがありユーザーが満足しない」「マッチ後のフォローが不十分で離脱される」といったことがあれば、せっかく獲得したユーザーも長続きしません。

実際サービス開始後半年で登録ユーザーの85%が離脱した例では、マッチングの質の低さやフォロー不足が主因でした。

UX改善やユーザー支援策(チュートリアル、サポート対応、リマインド通知等)を怠ると、競合に乗り換えられてしまうでしょう。

以上、5つのカテゴリに分けて失敗事例を見てきました。では、こうした失敗から私たちは何を学べるでしょうか。次章では失敗から学ぶ成功のポイントを整理します。

3. 失敗から学ぶ成功のポイント

前章で挙げた失敗例から導き出せる、マッチングビジネス成功のために欠かせないポイントは大きく5つに集約できます。

- ユーザーファーストの使いやすいシステム設計

- 効果的なマーケティング戦略で適切なユーザー獲得

- 継続的なユーザー体験の改善による定着率向上

- 適切かつ持続可能な収益モデルの構築

- 強固なセキュリティ対策と法令順守による信頼確保

それぞれ、失敗事例を反面教師にしつつ具体的に解説します。

1. UX設計:ユーザビリティを最優先に – 最初の失敗例で見たように、使いにくいサービスはすぐにユーザーが離れてしまいます。

UIを直感的でシンプルに保ち、ユーザー調査やテストを通じて改善点を洗い出すことが重要です。スマートフォンからの利用が主流であればスマホファーストの設計を心がけます。

サービス開発段階では「必要最小限の機能(MVP)でまずリリースし、ユーザーの反応を見ながら素早く改善を回す」というアジャイルな姿勢が求められます。

華美な機能よりもユーザーがストレスなく目的を達成できる導線を作ることが最優先です。

2. マーケティング戦略:ターゲットを明確に、賢く集客 – 漠然と広告費を投下しても効果は上がりません。誰にどんな価値を提供するサービスなのか明確なペルソナ設定を行い

そのターゲットにリーチできるチャネルを選定しましょう。SNS広告、SEO、コンテンツマーケティング、紹介インセンティブなど様々な集客手法を検討し、チャネルごとのROIを計測して効果的な手段に絞ることが大切です。

例えば、検索エンジン経由での集客を狙うならSEO対策を徹底し、Google検索コンソールで流入キーワードを分析し改善します。コンテンツマーケティングで潜在ユーザーに有益な情報発信をして認知を広げるのも有効です

加えて、初期ユーザーの声をサービス改善に活かして満足度を上げ、口コミを誘発することも狙いましょう。満足したユーザーは友人知人にサービスを薦めてくれる可能性が高く、口コミほど低コストで質の良いユーザー獲得手段はありません。要は、闇雲に数を追うのではなく「質の高いユーザー」を効率よく集める戦略が成功に直結します。

3. ユーザー定着:継続的なUX改善とフォローアップ – サービスに登録してもらったら、継続利用してもらう仕組みを張り巡らせましょう。マッチングの質を高めるためにレコメンドエンジンやAIマッチングの活用は効果的です。

ユーザーの行動データを分析し、一人ひとりに合ったマッチ候補やコンテンツを提示できれば満足度が上がります。また、レビュー・評価システムの導入も有用です。

マッチ後に相互評価やフィードバックをもらうことで、プラットフォーム全体の信頼性向上と質の担保につながります。さらに、離脱を防ぐためにはフォローメールや通知、キャンペーンなどリテンション施策も欠かせません。

一定期間アクティブでないユーザーにリマインドを送る、マッチングが成立しないユーザーに原因分析してサポート情報を提供する、などきめ細かい対応で**「使い続けるとメリットがある」状態を作る**ことがポイントです。ユーザーフィードバックを常に収集して(アンケートやNPS調査等)、改善を繰り返す姿勢も大切です

4. 収益モデル:バランスの取れたマネタイズ設計 – 収益化の失敗を避けるには、市場と顧客に合った収益モデルを慎重に設計する必要があります。まず競合サービスの料金設定を調査分析し、自社サービスの価値に見合った適正価格を割り出します。

手数料型であれば料率を上げすぎると参加者が離れ、低すぎると収益が出ません。サブスクリプション型であれば無料と有料の機能差を明確にし、「払う価値がある」と思わせる特典を用意すべきです。たとえば男女マッチングアプリなら男性有料プランに追加機能(検索項目拡張やメッセージ無制限等)を付与するなど工夫が考えられます。決済フローは可能な限り簡潔にし、ユーザーが迷わず支払えるUXにすることも大事です。

最近ではStripeやPAY.JPなど手軽に導入できる決済サービスがありますので活用しましょう

また、収支シミュレーションと財務管理を綿密に行い、キャッシュフローがショートしない計画を立てることも不可欠です。

フリーミアム戦略を取る場合は一定割合の有料転換が見込めるか検証し、必要に応じて機能や料金の改善を行います。要は、「ユーザーにとって払いやすく、かつ事業が黒字化できるライン」を見極め、柔軟にモデルを見直す姿勢が求められます。

5. 信頼性確保:セキュリティ万全と法令順守 – マッチングプラットフォームでは信頼が命綱です。不正アクセスやデータ漏洩を防ぐため、セキュリティ対策を最初から強化しておくべきです。

具体的には通信の暗号化(SSL/TLS導入)、脆弱性診断の定期実施、WAF(Web Application Firewall)の導入、重要データの暗号化保存、など基本を徹底します。ユーザーの個人情報を扱う場合はプライバシーポリシーを整備し、保存期間や利用目的を明確に定めて信頼を得ます。

万一インシデントが発生した際の**対応フロー(緊急連絡先、原因究明・公表手順)**も事前に用意しておくと被害拡大を防げます。

加えて、自社サービスが該当する法規制は熟知し遵守すること。例えば出会い系の届け出や、民泊なら許可登録、職業紹介業の免許など必要な手続きを怠らないようにします。利用規約や表示も法に照らして適切に整備し、不明点は専門家に確認しましょう。さらに、ユーザー間トラブルを減らす工夫(本人確認やAIによる投稿監視、違反報告の仕組み整備など)も重要です。安全・安心に配慮した運営は地味ですが、長期的な信頼醸成につながり競争優位にもなります。

以上のポイントを押さえれば、前章で見たような失敗に陥るリスクを大きく下げることができます。次章では、とくに競争の激しいマッチング市場で勝ち抜くための戦略にフォーカスして考えてみましょう。

4. 競争に勝つための戦略 – 差別化・収益モデル・マーケティング

マッチングビジネスで成功するには、ただ闇雲に運営するだけでなく戦略的に差別化と成長施策を講じる必要があります。ここでは競争を勝ち抜くための具体的な戦略をいくつか紹介します。

差別化戦略:独自の価値提案で突出する

競合が増える中でユーザーに選ばれるには、「このサービスならでは」の強みが欠かせません。他社が提供していない魅力的な付加価値を打ち出しましょう。

例えば、既存サービスがカバーしていないニッチ特化も差別化になります。料理に特化した趣味マッチング、シニア世代向けの婚活アプリ、地方×IT人材マッチングなど、絞り込むことでコアなファン層を獲得できる可能性があります。あるいは機能面の差別化も有効です。

AIを駆使した高精度なマッチングアルゴリズム、厳格な本人確認による高い安全性、UIの使いやすさ徹底追求、マッチング後のフォローコミュニティ提供など、ユーザーベネフィットにつながる独自機能を磨きましょう。

他には価格戦略での差別化もあります。基本無料で課金ハードルを下げ市場シェアを先行獲得する戦略や、逆に高品質路線で有料でもプレミアムな出会い・マッチングを保証する戦略も考えられます。重要なのは競合調査を徹底し、「他サービスでは満たされていない顧客のニーズ」を発見してそれを満たすことです。

例えばフリマアプリのメルカリは「スマホで誰でも簡単に出品できる」「匿名配送で安心」「手厚いガイドで初心者でも安心」といった特徴で、日本の消費者に受け入れられ大成功しました。

このように差別化要素が明確だとユーザーから選ばれやすくなり、市場に埋もれることを防げます。

タイミングと市場選定:ブルーオーシャンを狙う

競争戦略として、あえて競合が少ない新興市場や未開拓ニーズを狙う手もあります。

既にレッドオーシャン化した分野(例えば国内恋愛マッチングやC2Cフリマ)は後発がひっくり返すのは容易ではありません。そこで、新しい市場の波を捉えることが肝心です。

最近で言えば、動画×マッチング(ライブ配信でマッチングするサービス)や、メタバース空間でのマッチング、あるいはDXの流れで需要が伸びているBtoBの業務提携マッチングなど、新領域が次々生まれています。

海外では成功しているが国内ではまだの分野にいち早く参入するのも有効でしょう。例えば専門職向けマッチング(医師・看護師、法律相談、農業マッチング等)で海外事例を研究しローカライズすれば、日本では競争相手が少ない中で先行者利益を取れるかもしれません。

サービス開始のタイミングも重要です。あまり時期尚早すぎると市場が育たず苦戦しますが、遅すぎると先行者にユーザーを取られます。市場環境(技術トレンドや法整備、社会のニーズ変化)を見極め、波が来る直前に仕掛ける先見性が求められます。

収益モデル戦略:多角化とスケールによる収益最大化

収益モデルは一度決めたら終わりではなく、事業成長フェーズに応じて柔軟に進化させましょう。初期はシンプルな課金だけでも、ユーザー基盤が拡大すれば複数の収益源を組み合わせることも可能です。

たとえば基本はマッチング手数料収入でも、関連するプレミアムサービス(月額会員、保険・保証オプション、コンサルティングサービス等)を追加提供してARPU(ユーザーあたり売上)を上げる戦略もあります。ユーザーデータが蓄積すれば、広告モデル(ユーザー属性に応じたターゲティング広告)を導入する余地も出てくるでしょう。

ただし、マネタイズ強化がユーザー体験を損なわないよう注意が必要です。広告の入れすぎでUXが悪化したり、手数料アップで離脱が起きては本末転倒です。ユーザー満足と収益のバランスを常に意識し、必要に応じて料金プランをABテストして調整するなどデータ駆動で最適化していきます。

また、スケールによるコスト効率改善も利益拡大に寄与します。利用者が増えれば一人当たりにかける固定費は下がりますから、グロースハックでユーザー数・取引数を伸ばすこと自体が収益性向上につながります。投資フェーズと収益回収フェーズを見極め、長期的視点で収支バランスを取ることが肝要です。

マーケティング戦略:コミュニティづくりとブランド化

競争が激しい市場では、単なる集客施策に留まらずブランド戦略やコミュニティ戦略がものを言います。ユーザーが「ここに属したい」「このサービスが好きだ」と思えるような世界観やコミュニティ形成を意識しましょう。

具体的には、SNS発信やイベント開催でユーザー同士・運営との交流機会を作ったり、成功事例(マッチング成功体験談など)を紹介してサービスの価値を訴求すると良いでしょう。ユーザー参加型のキャンペーン(紹介コンテストやレビュー投稿キャンペーン)を打って既存ユーザーに宣伝してもらうのも効果的です。

さらに、サービスのブランディングも差別化に直結します。たとえば「安心安全ならこのアプリ」というイメージを徹底して打ち出せば、多少後発でもユーザーは惹かれます。

実際Omiaiは事件前までは「安全な婚活アプリ」というブランドで差別化を図っていました(結果的に維持が難しくなりましたが)。他にも「マッチ率〇〇%」などデータで実績を示し信頼感を出す、著名人を広告起用して話題性を作る、専門パートナー企業と提携して付加価値を提供する(例:婚活アプリが結婚相談所や式場と連携)など、マーケティングの引き出しは多い方が良いでしょう。

ユーザーのロイヤルティを高め、ファン化することができれば、競合に簡単には移らない強固な基盤が築けます。

ローカライズと運営パートナーシップ

海外展開を視野に入れる場合は現地へのローカライズが成功の鍵です。eBayが日本で失敗したように、各国の文化やユーザー嗜好を踏まえた対応が不可欠です。

現地企業との提携や現地主導のチーム編成でローカルニーズに合わせることを意識しましょう。同様に、自社が苦手とする領域は外部パートナーと協業する戦略も有効です。レンタルMALLでは営業面のパートナー不足が失敗につながりましたが、逆に最初から得意分野の異なる企業と役割分担して進めていれば成功確率は高まったでしょう。

技術は自社、マーケは代理店、法務は専門家、といった形で補完し合うことで弱点をカバーできます。スタートアップ的なスピードも重要ですが、一方で大事な要素を独りで抱え込まないことも長期戦では大切です。

以上、競争に勝つための様々な戦略を述べました。要約すれば、「独自性」と「ユーザー視点」と「戦略的思考」が揃ったサービスだけが激戦区で生き残れるということです。

5. まとめと今後の展望

マッチングビジネスの成功は一朝一夕に成し得るものではありません。 本記事で取り上げたように、収益化・集客・競争・信頼・UXそれぞれの側面で陥りがちな失敗パターンが存在し、多くのサービスがそれによって苦杯をなめてきました。しかし、裏を返せばそれらは貴重な教訓の宝庫でもあります。実際に失敗を経験した企業は「細部にこだわりすぎずまず出してみるべきだった」「マーケにもっと予算と人を割くべきだった」「餅は餅屋でパートナーと組むべきだった」等、次に活かせる反省点を語っています。

新たにマッチングサービスを立ち上げようとする方や現状伸び悩んでいる運営者の方は、ぜひ先人たちの失敗事例に学び、同じ轍を踏まないよう戦略を練ってください。

幸いなことに、マッチングビジネス市場は今なお成長を続けています。人々のライフスタイル変化やデジタル化の追い風もあり、新しいニーズに応えるサービスが求められています。AI技術の進歩もマッチングの質を高める追い風です。

これから参入する場合でも、十分な市場リサーチと差別化、堅実な運営計画があればチャンスは大いにあります。逆に言えば、闇雲に突き進むと失敗する確率が高い世界でもあります。ビジネスモデルの検証、ユーザーからのフィードバック収集、ピボットも辞さない柔軟性――スタートアップ的な知見を持って挑むことが肝要です。

最後に、本記事で強調した5要素を改めて振り返ります:

- ユーザー視点に立ったサービス設計(使いやすさ・提供価値の明確化)

- 計画的かつデータ主導のマーケティング(適切なターゲットに効率よくリーチ)

- ユーザー体験の継続的改善(マッチング精度向上・フォローアップ充実)

- 持続可能な収益モデル構築(収支バランスのとれた課金設計)

- 信頼を守るセキュリティとコンプライアンス(安全安心の徹底)

これらを踏まえてPDCAを回し続ければ、たとえ途中で壁に当たっても軌道修正しながら成長していけるでしょう。

「アプリのアイディアはあるけど、実現する方法が分からない!」という方へ。

数々のアプリをFlutterFlowで開発してきた”FlutterFlow Cafe”運営会社が無料で相談に乗ります。

ーご相談はこちらから

・マッチングアプリ

・ライブEコマースアプリ

・生成AIを使ったサービス

などなど、アイディアをまずはお聞かせください。

▶︎こちらのリンクから質問に答えるだけでアプリ企画書が出来上がる資料もプレゼントしております。