【保存版】アプリ売却完全ガイド:概要・成功事例・流れ・注意点を徹底解説

スマートフォンアプリやWebサービスを運営していると、「このアプリを誰かに売却できたら…」と考えることがあるかもしれません。実は近年、アプリ売却(アプリのM&A)は個人から企業まで活発に行われており、その狙いや目的も様々です。

アプリを売却すればまとまった資金(場合によっては数億円規模の利益)を得たり、自身の実績(トラックレコード)を作ったりできるため、富を築く手段としても注目されています。また、買い手側にとっても有望なスマホアプリ事業を買収することはユーザー基盤や技術を一気に獲得する近道となります。

本記事では、アプリ売却の概要から国内外の成功事例、具体的な売却の流れ、そして注意点やリスク管理までを徹底解説します。FlutterFlow Cafeの他記事と同様のトーンで、初心者にも分かりやすくポイントをまとめました。

これからアプリ売却を検討している方や、将来的に億単位のエグジットを目指す個人開発者の方はぜひ参考にしてください。

「アプリのアイディアはあるけど、実現する方法が分からない!」という方へ。

数々のアプリをFlutterFlowで開発してきた”FlutterFlow Cafe”運営会社が無料で相談に乗ります。

ーご相談はこちらから

・マッチングアプリ

・ライブEコマースアプリ

・生成AIを使ったサービス

などなど、アイディアをまずはお聞かせください。

▶︎こちらのリンクから質問に答えるだけでアプリ企画書が出来上がる資料もプレゼントしております。

アプリ売却の概要

アプリ売却とは、自分が開発・運営しているスマホアプリやその事業を第三者に譲渡することです。譲渡の形態には主に 株式譲渡(アプリ運営会社ごと株式を売却)と 事業譲渡(アプリそのものやアプリ関連事業を売却)の2つがあります。

たとえば会社組織でアプリを運営している場合は株式譲渡によって会社ごと売却できますが、個人で運営しているアプリの売却やアプリ単体の売却では株式譲渡は使えないため、必然的に事業譲渡のスキームになります。

個人開発の自作アプリを売る場合も、事業譲渡としてアプリの資産やユーザー権利を譲渡する形になります。

近年の動向として、アプリ市場の拡大に伴いアプリの売買件数も増加傾向にあります。

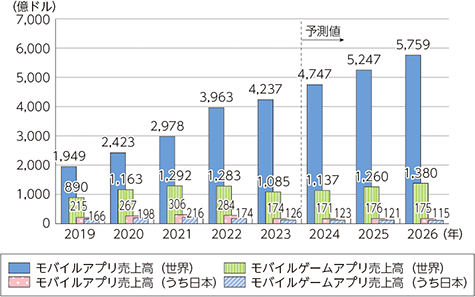

総務省の調査によれば、世界のモバイル向けアプリ市場規模は2023年に全世界で4,237億ドル、日本国内で174億ドルにも達しており今後も成長が見込まれています

参照:総務省

特に日本ではゲームアプリの占める割合が大きく、アプリ売上全体の約78%がゲーム関連となっており、スマホアプリ売却の中でもゲームアプリ売却の事例は多数見られます。

売却の方法としては、専門のM&A仲介会社に依頼して買い手を探す方法が一般的です。

しかし最近では、アプリ売却サイト(事業売買のマッチングプラットフォーム)を個人でも活用できるようになっています。例えばBatonz(バトンズ)やラッコM&Aといったサイトには常時数万件の事業売買案件が掲載されており、「アプリ」に関する売却案件も数百件規模で公開されています。

こういったサイトを通じて直接交渉することも可能ですが、初めての方は仲介会社や専門家のサポートを受けながら進めるのが安心です。

まずはアプリ売却の主なメリットを整理しておきましょう。

- 資金獲得と経営リソースの集中: アプリを売却すると開発者・経営者はまとまったキャッシュを得られます。その資金を元手に新規事業に挑戦したり、自社の他のプロジェクトに集中投資したりできます。買い手企業にとっても、優良なアプリを買収することで一から開発するより早く市場シェアを獲得できます。

- 大企業のリソース活用: 個人やスタートアップが開発したアプリも、大企業に売却すればその豊富な資金力・ユーザーベース・ノウハウを活用してさらにサービスを成長させることが可能です。後述する事例のように、大企業の傘下に入ることでアプリが大きく飛躍するケースもあります。

- EXIT(エグジット)による成果の可視化: アプリ売却はいわばゴールテープを切るようなものです。サービスを売却して収益化した実績は、開発者にとって大きなトラックレコードとなります。創業者がその後投資家になったり、別事業で信用を得る材料にもなるでしょう。

以上のように、アプリ売却は資金面・事業面で大きなメリットがあります。一方で、安易に売却するとせっかくの事業を手放すことにもなりますから、適切なタイミングや条件を見極めることが重要です。本記事の後半では注意点やリスク管理についても解説します。それでは次に、実際にどのような成功事例があるのか見ていきましょう。

国内外のアプリ売却成功事例【アプリ売却事例】

アプリ売却によって大きな成果を上げた国内外の成功事例をいくつか紹介します。個人開発の小規模アプリが数千万円~数億円で売却された例から、世界的な大型M&Aまで様々なケースがあります。それぞれの事例から、どんなアプリに価値が認められ買収に至ったのか、そのポイントを見てみましょう(※金額は報道ベースの概算)。

Instagram(インスタグラム)の売却

画像SNSアプリの代表格Instagramは、2012年に当時ユーザー数3,000万人規模ながら収益ほぼゼロのスタートアップでした。しかしFacebook(現Meta社)はその将来性を高く評価し、Instagramを 約10億ドル(当時約1,000億円) で買収しました。写真共有に特化した独自路線が評価された典型的な成功アプリ M&A事例です。その後InstagramはFacebookの支援のもと急成長し、現在では世界有数のSNSに成長しています。

WhatsApp(ワッツアップ)の売却

海外のもう一つの大型事例として、メッセージアプリWhatsAppが挙げられます。2014年にFacebookはWhatsAppを 190億ドル(約2兆円) という巨額で買収し、大きな話題となりましたjp.wsj.com。利用者10億人超という規模と成長性が評価された結果で、当時FacebookがInstagram買収に投じた額(10億ドル)をはるかに上回る史上最大規模のアプリ買収案件でした。

CASH(キャッシュ)の売却

日本発の成功例です。ブランド品を即現金化できる話題のフリマアプリ「CASH」は、サービス開始直後から大きな反響を呼び、その数ヶ月後の2017年にDMM.comによって約70億円で買収されました。当時、わずか数名のスタートアップによる開発でありながら、そのアイディアと話題性で巨額のエグジットを果たした例として知られます。

70億円で買収されたCASHですが、実はその後創業者である光本氏が約1年で5億円で買い戻ししています。

その後、2019年には企業自体が解散してしまいました。

代表の光本氏は、その後「恵比寿テキーラ事件」にて炎上し、その後の動きは不明です。

「CASH」運営のバンクが解散 「成長に時間かかる」、サービスは他社に売却:IT media

Pairs(ペアーズ)の売却

国内最大級の恋愛・婚活マッチングアプリ「Pairs」も大きな売却案件の一つです。運営会社である株式会社エウレカは2015年、米国のIACグループ(Match.comなどを傘下に持つ企業)に買収されました。

正確な金額は非公開ですが、報道では約100億円規模のM&Aだったとされています。このケースは日本のSNS・マッチングサービスが海外資本に評価された例として注目されました。

俳句てふてふの事業譲渡

個人開発者による成功例です。大学生が趣味で開発した俳句SNSアプリ「俳句てふてふ」はユーザーコミュニティの独自性が評価され、2020年に大手新聞社の毎日新聞社に事業譲渡されました。個人によるアプリ売却事例として、開発者の伊藤氏は大企業の豊富なリソースを活用してサービスを拡充できる道を選択した形です。大手の目に留まるクオリティのサービスを個人が作り上げた好例と言えるでしょう。

その後、創業者の伊藤氏は、新たに政治共創プラットフォーム事業を展開しています。

PoliPoliが俳句のSNSアプリ「俳句てふてふ」を毎日新聞社に事業譲渡|PRTIMES

僕は本当に自分の好きな物を作っていたら偶然売却することができましたが、いくつかの点を抑えると売却できるかもしれません。

僕が思ったところだと、1、小さい市場でも一番になる 2、成長が見込める 3、自分自身にブランドをつける、というところがとても大事だと思います。

そして、それを買ってくれそうな企業の候補にしっかりと話を聞いていく、というのが大事だと思います。

個人で何か開発している方達はぜひチャレンジしてみてくださいーー!

NauNau(ナウナウ)の売却

Z世代の若手開発者による超高速エグジット事例です。位置情報共有アプリ「NauNau」は、開発期間わずか2週間で2022年にリリースされた後、爆発的な人気で国内外累計450万DLを突破しました。その半年後の2023年5月、開発者の片岡氏はこのサービスをモバイルファクトリー社に対し株式交換含め約10億円規模で譲渡契約し話題となりました。創業2年足らずでの10億円売却という快挙で、まさに“一攫千金”を体現したケースです。

参照:https://forbesjapan.com/articles/detail/66230

注意:NauNauは個人情報流出トラブルにより、訴訟されています。個人情報を扱うアプリを売却する際は、必ず弁護士やセキュリティに強いエンジニア、個人情報を扱うアプリ運営をしている知り合いなどに、確認の上進めてください。

アクセルマークのゲームアプリ事業売却

アプリ市場で大きな割合を占めるゲームアプリ売却の例です。2020年7月、上場企業であるアクセルマーク株式会社が自社のゲーム開発・運営事業を、同業の株式会社オルトプラスに譲渡しました。アクセルマークはソーシャルゲーム開発を手掛けていましたが、経営資源をブロックチェーン事業へ集中させる戦略の一環でゲーム事業を売却しています。これは事業ポートフォリオの再構築による売却成功例であり、買収したオルトプラス側も自社のゲーム運営ノウハウとのシナジー獲得を狙ったものです。

以上、国内外の様々なアプリ売却成功事例を見てきました。

共通して言えるのは、「成長性が高い」「独自の強みがある」「大きなユーザーベースまたは優秀なチームを持つ」といったアプリや事業は、非常に高い評価額(時に億単位の金額)で取引される可能性があるということです。

逆に言えば、買い手にとって魅力的なポイントを押さえておけば、自分のアプリにも高額売却のチャンスが巡ってくるかもしれません。次章では、実際にアプリを売却する際の具体的な流れをステップごとに確認しましょう。

アプリ売却の具体的な流れとステップ

アプリ売却(M&A)を成功させるには、適切な手順を踏んで計画的に進めることが大切です。基本的な売却の流れは他の事業のM&Aと同様で、以下のようなステップで進行します。それぞれのステップで何を行うか簡潔に解説します。

1.M&A仲介会社など専門家に相談・依頼

最初の一歩は信頼できる専門家に相談することです。アプリを自力で買い手に売ることも不可能ではありませんが、相手探しから交渉まで全て独力で行うのは非常に困難ですmasouken.com。一般的には実績豊富なM&A仲介会社に連絡し、アドバイザリー契約を結んで売却プロジェクトをスタートします。仲介会社を利用すれば、あなたの希望条件に合った買収候補を探したり、交渉や手続きを全面的にサポートしてくれるので安心です。なお、仲介会社によってはこの契約時に「着手金」という前払い手数料が発生する場合もありますmasouken.com。

2.希望売却価格の設定と資料作成

次に、いくらでアプリ(事業)を売りたいかという希望売却価格を決め、それを裏付ける事業資料を準備します。売却価格の根拠としては、アプリ単体であれば月間アクティブユーザー数や課金額、広告収益などの指標、会社ごと売る場合は純資産額や今後の予想収益などを算定材料にします。

また買い手候補に提示する資料として、まず社名を伏せた概略情報のノンネームシート(匿名案件概要)を作成し、興味を持った相手には詳しい事業概要書(秘密保持契約締結後に開示)を用意するのが一般的です。これらの資料はアプリの「売り込みパンフレット」のようなものですので、魅力が伝わるよう丁寧に作り込みましょう。

3.買い手候補の選定・マッチング

仲介会社と協力し、アプリの買収に関心を持ちそうな企業をリストアップします。仲介会社は業種や規模を問わず幅広い買い手候補データを持っているため、自分では想定しなかった異業種から良い買収提案が来ることもあります。

まずは多くの候補を洗い出したロングリストを作成し、その中から条件や戦略が合いそうな数社程度に絞り込んだショートリストへと絞ります。複数の候補と並行して交渉を進めることで、条件面でも有利に売却を進めやすくなります。例えばA社とB社双方からオファーがあれば比較検討でき、価格交渉でも主導権を握りやすくなるでしょう。

4.トップ面談・交渉

買い手候補が数社に絞れたら、経営トップ同士の直接会談(トップ面談)を行います。通常、売り手側(あなた側)の会社オフィスや仲介会社の会議室で、売り手経営者と買い手経営者が顔合わせします。

ここでは価格の細かな交渉よりも、お互いのビジョンや人柄、事業観など資料では分からない部分の確認が主目的です。買い手からの質問には誠実に答え、たとえ不利な情報でも隠さず開示することが信頼構築に繋がります。この場で双方に売買の意欲が固まれば、次の段階へ進みます。

5.基本合意契約(LOI)の締結

トップ面談を経て「この相手に売却しよう」と決めたら、現在までの合意事項をまとめた基本合意書(Letter of Intent)を締結します。基本合意書には売却スキーム(株式譲渡か事業譲渡か)、大まかな売却額、今後のスケジュール、独占交渉権や秘密保持条項などを定めます。ここで押さえておきたいのは、この合意は最終決定ではなく仮の合意である点です。

後のデューデリジェンス結果によって条件が変更される可能性もあります。しかし基本合意を結ぶことで一定期間は他社と交渉しない約束(独占交渉権)を与え、買い手が安心して詳細調査にコストをかけられるようにする意味があります。同時にお互い秘密保持契約を結び、交渉内容が外部に漏れないよう管理します。

6.買い手によるデューデリジェンス(DD)

基本合意後、買い手側は売り手のアプリ事業や会社に対して詳細な調査(デューデリジェンス)を行います。DDでは主に財務・法務・税務の観点で帳簿や契約書類をチェックし、隠れた負債や法令違反がないかなどを確認します。

アプリ売却では加えてITデューデリジェンス(システムやコード、開発体制の調査)を行うことも有効です。

小規模案件では簡易な調査で済ませる場合もありますが、買い手にとって見逃せない重大リスクがないか慎重に調べられます。

売り手側としては、DDで問われるであろうポイント(契約関係の整備、不備の修正など)を事前に洗い出し対応しておくとスムーズです。

7.最終契約の締結

DDの結果、買収条件に問題がなければ最終的な売買条件について合意し、最終契約書を取り交わします。売却方法によって契約書の種類は異なり、株式譲渡なら「株式譲渡契約書」、事業譲渡なら「事業譲渡契約書」となります。

契約書には売却対象や対価の額、引き継ぎ範囲、従業員の処遇、アプリ資産やユーザーデータの扱いなど詳細な取り決めが明記されます。契約内容に売り手買い手の認識違いがあると後々トラブルの原因となるため、弁護士にもチェックしてもらい慎重に詰めましょう。ここで合意に至れば、いよいよ最終段階です。

8.クロージング(譲渡実行)

クロージングとは実際にお金の支払いとアプリ資産の受け渡しを行い、取引を完了させることです。契約締結からクロージングまでは通常数日~数週間程度で、契約書に定めた前提条件がクリアされ次第、晴れてアプリ売却の成立となります。株式譲渡やアプリ単体の譲渡であれば手続きも簡易でクロージングは早いですが、事業譲渡の場合は許認可の引継ぎや資産名義変更などで時間がかかる傾向があります。

クロージング後はPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)と呼ばれる統合作業に移ります。これは売り手と買い手の組織・サービスをスムーズに統合するプロセスで、ユーザー告知やデータ移行、チームの合流などが行われます。ここまで終えてようやく一連のアプリM&Aが完了です。

以上が一般的な流れです。

まとめると、専門家の支援のもと準備→マッチング→交渉→契約→譲渡というステップを踏むことになります。

初めての方には少し複雑に感じるかもしれませんが、信頼できる仲介会社や顧問弁護士・税理士と協力すれば難しい作業は代行してもらえます。

売却プロセス全体の期間は案件規模によりますが、早くても数ヶ月、通常6ヶ月~1年程度を見込んでおくと良いでしょう。次に、こうした売却プロセスを進める中で押さえておきたい注意点やリスク管理について解説します。

アプリ売却時の注意点やリスク管理

アプリ売却を成功させるには、高値で売るためのポイントを押さえると同時に、取引に伴うリスクへの対策も欠かせません。最後に、売却時に注意すべき事項やリスク管理のポイントをまとめます。

高く売却するためのポイント

- 利用者数・アクティブ率の向上: 売却前からアプリのユーザー数やアクティブ率を高めておくと、買い手からの評価額が上がりやすくなります。単にDL数を増やすだけでなく、継続利用してくれる質の高いユーザーを増やすことが重要です。

たとえばUI/UXの改善やマーケティング施策で日常的に使われるサービスに育てておけば、「将来性あり」と判断され有利な条件を引き出せるでしょう。 - マルチプラットフォーム対応: iOSアプリのみならずAndroidやWebにも対応しているとユーザー層が広がり、今後の収益拡大余地が大きいと評価されます。

買い手企業に「このアプリは自社でさらに成長させられる」と思わせるためにも、可能であれば複数OS・プラットフォームへの対応を進めておくと良いでしょう。 - 競争優位性の確立: そのアプリならではの強みを明確にしておくことも高値売却の鍵です。他社には真似できない技術、優秀なエンジニアや運営ノウハウ、熱心なコミュニティ、ブランド力など何でも構いません。

買い手のニーズとマッチする強みであれば事業価値が飛躍的に高まります。自社の内部資源や市場環境を分析し、「競合より優れている点は何か」「将来の成長ドライバーは何か」を洗い出してアピールしましょう。 - 売却のタイミング: アプリ事業の評価額は成長曲線や市場環境によって変動します。業績が伸びているタイミングや、市場が盛り上がっている時期を捉えて売却に動くと高い評価を得やすくなります。

逆に成長が頭打ちになってからでは買い手の印象も弱くなるため、高値で売却できるタイミングを見極めることが重要です。 - 複数のオファーを比較する: 前述したように、買い手候補は一社に絞り込まず複数声を掛ける方が結果的に良い条件を引き出せます。

特に価格面は買い手ごとに提示額が異なりますし、条件交渉でも他社の存在を示唆することで有利に進められる場合があります。ただし基本合意後は他社と交渉できなくなるため、それまでに可能な限り選択肢を持っておくのが理想です。

リスク管理と契約上の注意点

1.仲介手数料の確認

M&A仲介会社に依頼する場合、その手数料体系をよく理解しておきましょう。一般に仲介会社の報酬は成功時に支払う「成功報酬」が中心で、売却額に一定割合を乗じるレーマン方式が採用されます。

取引額が大きいほど料率が下がる仕組みですが、多くの仲介会社では最低報酬額を300~1000万円程度に設定しています。

つまり小規模なアプリ売却でも最低○百万円は成功報酬を支払う必要があるため、売却額次第では手取りが大きく削られる可能性もあります。

個人のアプリ売却など小さな案件では特に、この最低金額や着手金・中間金の有無をチェックし、納得できる仲介会社を選ぶことが大切です。

2.秘密保持と情報管理

アプリ売却プロセスでは、自社の機密情報を買い手候補に提供する場面が多々あります。ノンネームシートで社名を伏せる、NDA(秘密保持契約)を締結してから詳細情報を開示する、トップ面談の参加者を最小限にする等、情報漏洩対策を徹底しましょう。

万一交渉が破談になっても機密が外部に出ないよう、契約上も実務上も管理することがリスクヘッジになります。

3.法務・財務リスクの洗い出し

売り手側の立場でも、デューデリジェンス前に自社のリスク要因を洗い出して対処しておくことが重要です。

たとえば財務面での簿外負債がないか確認し、必要なら専門家に簡易監査を依頼すると安心です。不安要素を放置したままだと、交渉後半で問題が発覚して条件削減や最悪契約破棄となる恐れがあります。

特に個人開発のアプリを売る場合でも、第三者提供しているデータやライセンス、利用規約の変更点など法務チェックを事前に行いましょう。また、買い手に引き継ぐソースコードやドキュメントが整理されていなかったために評価減となるケースもあります。事前準備こそ最大のリスク対策と心得てください。

4.競業避止義務への対応

競業避止義務とは、事業を売却した後に元のオーナーが同じ事業を行うことを禁止する取り決めです。日本の会社法では事業譲渡を行った場合、特に定めがない限り「同一市町村内で同一事業を20年間行ってはならない」という規定があります。

過去にはウェブサービスを譲渡後に類似事業を始めた売り手が競業避止違反を問われた例もあります。

したがって契約書に適切な競業避止の範囲・期間を定めることが重要です。ただしこの義務は売り手買い手の合意で短縮・拡大・撤廃も可能なので、将来また同ジャンルに挑戦したい意向がある場合は事前に買い手と交渉しておくべきでしょう。

5.契約内容の最終チェック

売却条件をまとめた最終契約書には、事業引継ぎに関する細かい取り決めが網羅されます。契約書の文言次第では、クロージング後に「聞いていた話と違う」と揉めるリスクもあります。

例えば売却対象に含まれる資産・負債の範囲、引き継ぐ従業員やユーザー対応、支払い条件や違約時の対応などです。素人では見落としがちなポイントもあるため、必ず専門の弁護士にチェックしてもらい万全を期しましょう。また、クロージングまでに果たすべき前提条件(必要書類の提出や特許権移転手続き完了など)も契約で決まるので、漏れなく履行することが求められます。

6.売却後のケアと税務

アプリ売却で得た資金には法人税・譲渡益課税などがかかります。高額な売却益を得た場合は税理士と相談し最適な納税・節税対策を検討しましょう。

また、売却後も一定期間は買い手からの質問対応やノウハウ提供など協力義務を負うことが契約で定められる場合があります。円満に事業が引き継がれるよう、売却後も責任を持って対処することが大切です。

買い手との良好な関係は、将来的にまた新たなビジネスチャンスをもたらすかもしれません。

まとめ

アプリを開発・運営する個人開発者や企業にとって、アプリ売却(アプリのM&A)は有力な選択肢の一つです。市場が活況な今、アプリの売買は今後も活発に行われると予測されています

本記事ではその概要から成功事例、具体的な手順、注意点まで解説しました。アプリ売却に興味がある方は、ぜひ手法や流れを正しく理解した上で自分の開発方針や今後の戦略に取り入れてみてください。

「アプリのアイディアはあるけど、実現する方法が分からない!」という方へ。

数々のアプリをFlutterFlowで開発してきた”FlutterFlow Cafe”運営会社が無料で相談に乗ります。

ーご相談はこちらから

・マッチングアプリ

・ライブEコマースアプリ

・生成AIを使ったサービス

などなど、アイディアをまずはお聞かせください。

▶︎こちらのリンクから質問に答えるだけでアプリ企画書が出来上がる資料もプレゼントしております。